“流动”的宋朝

作者:于光远

“流动”可谓是宋朝社会变化的典型特征。

“流动”在何处?

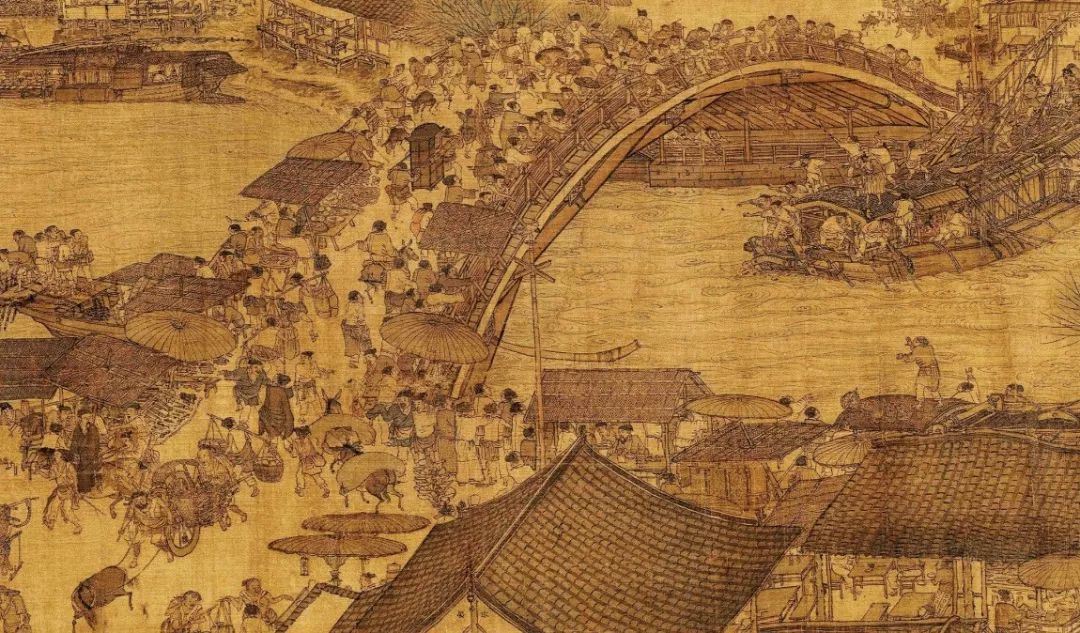

①经济流动性强

- 水运交通

《宋史》卷九十三•志第四十六 中有这样的记载:

淳化二年六月,汴水决浚仪县。帝乘步辇出乾元门,宰相、枢密迎谒。帝曰:”东京养甲兵数十万,居人百万家,天下转漕,仰给在此一渠水,朕安得不顾。”

这里,”漕“指的是水路运输粮食,”渠“指的是隋朝时修建的大运河。

于是就有了 “天下转漕,仰此一渠” 的说法。这段记载的本意为:

太宗淳化二年六月,汴河在浚仪县决口,太宗乘步辇出乾元门亲自去视察,并对迎谒的宰相、枢密院官员说:“汴京养有兵马数十万,住了百万户人家,国家的水路运输粮食,都要依靠大运河这一条河,我怎么能不关注?”

不难看出,粮食通过大运河”流动“,促进了宋代社会经济的”流动性“;

北宋时期,东京被称为“四水贯都”。所谓四水,指的就是汴河、蔡河、五丈河、金水河,这4条河流环绕或者穿过汴梁城,使得城内水陆交通十分发达,全国南北各地的物资源源不断地集中于此。特别是汴河更加重要,几乎半个中国的物资都由此河运来。《宋史·河渠志》记载:

汴水横亘(东京城),首承大河(今黄河),漕引江湖,利尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由此路而进。

总之,这些水运交通网,促进了商品的流通,从而激活了经济”流动“的活力。

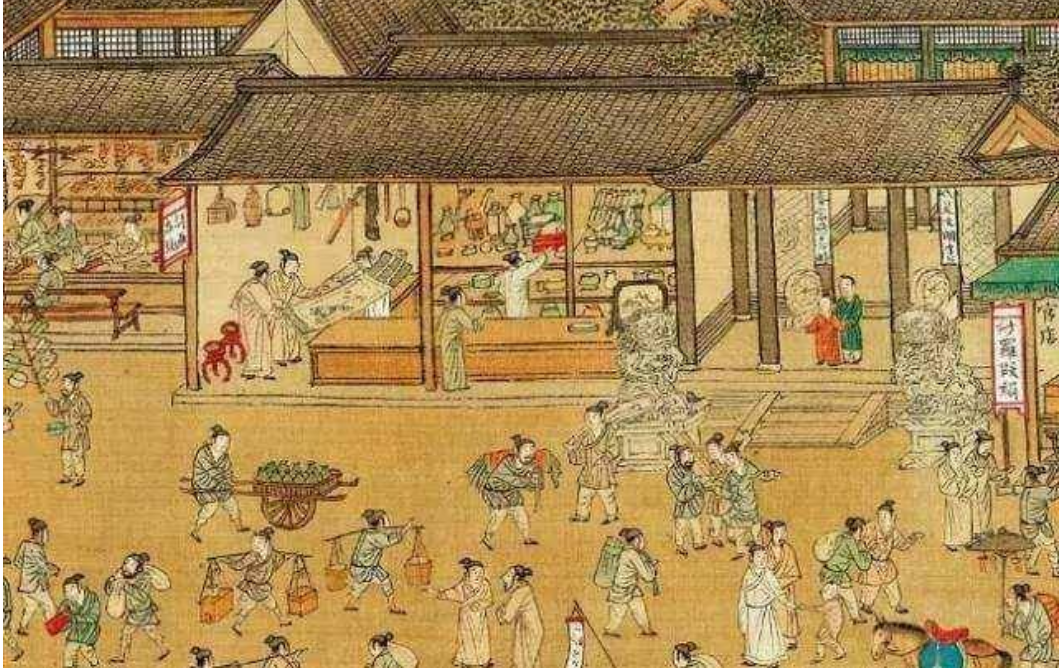

- 榷场贸易

另外,宋代在边境地区多设榷场,满足各地区经济交流的需要。《宋会要辑稿》记载:

朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。

一般来说,中原及江南地区向北方输出的主要是农产品及手工业制品以及海外香药之类;辽、金、夏地区输往南方的商品则有牲畜、皮货、药材、珠玉、青白盐等。为了有效管理边境贸易,宋置榷署,作为掌管过境贸易的机构。而榷场本身领辖于所在地区监司及州军长吏,又另设专官,稽查货物,征收商税。榷场商税是官府一笔不小的财政收入。《宋史》记载:

太宗时,置榷署于京师,诏诸蕃香药宝货至广州、交趾、两浙、泉州,非出官库者,无得私相贸易。

宋初制定了《私茶法》,明确规定:

民茶折税外悉官买,民敢藏匿不送官及私贩鬻(yù)者没入之,计其直百钱以上者杖七十。

由此可知,宋对榷场交易的商品种类也有严格规定。

榷场贸易是不同政权各地区之间经济交流的重要途径。通过促进边境贸易,激活了经济”流动“的活力。

- 土地流转

《宋会要辑稿》记载宋之典当契约相关律条:

应典卖倚当庄田土,并立合同契四本,一付钱主、一付业主、一纳商税院、一留本县。

这些对典当行为采用了加画骑缝记号的复本书面契约形式。并规定了典当契约成立的四条件:先问亲邻、输钱印契、过割赋税、原主离业。同时明确了典当契约中双方当事人的权利与义务,例如:回赎权、先买权、转典权、使用收益权等等。

契约制度,通过促进了土地流转,激活了经济”流动“的活力。

②社会阶级流动性增强

- 表:南宋嘉定(宋宁宗年号)六年“四选”官员人数统计,据(宋)李心传《建炎以来朝野杂记》卷十四

| 官员 | 科举出身 | 荫补出身 | 其他 |

|---|---|---|---|

| 尚书左选 | 925 | 1380 | 86 |

| 尚书右选 | 77 | 2105 | 1684 |

| 侍郎左选 | 9458 | 6926 | 622 |

| 侍郎右选 | 415 | 11702 | 3484 |

随着科举制发展,门第观念逐渐淡化,婚姻不问家世。朱彧《萍洲可谈》中记载:

本朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

从以上可以看出,宋朝在阶层、商品等方面的流动性不断发展,但是其流动性有限。

为何“流动”?

以上流动性的特点与宋代经济变动以及维护集权统治密切相关。一方面,宋代商品经济的发展,科举制的发展,庶族地主壮大,推动社会流动性增强。另一方面,政府为了增加税收,继续推行官营专卖制度,同时为维护统治阶层的稳定,推行恩荫制度等又使得流动性有限。

认识

宋代的这些“流动”,促进了社会的进步。但是,它仍然是封建社会下的局部变化,不应该被夸大。

注释

荫补制度

又称为补荫、奏荫、恩荫。

所谓荫补制,就是在皇帝诞辰、祭祀、官员告老还乡、在朝任职临终时,皇帝都会对官员的子弟和亲属进行封官。有时大臣死后,其子弟、亲属封官往往多达数十人,这也是宋代官吏人数众多的一个原因。

荫补制虽然也有调动人才的积极性,但也让一大批不学无术的贵族子弟轻而易举的步入仕途,并逐渐的当上了大官。这对苦读诗书的入仕者,也是一种挫伤。

宋代荫补制的出现,使得官员在退休时“后继有人”,某种程度上说也是为了让官员在位时能安心为朝廷出力,其退休后也能安心养老,这对于退休官员的心理精神层面的肯定与满足,作用往往大于某种单纯收入。

后来的明代也有荫补制,但是明代的嫡庶观念很强,有资格荫补子孙的官员,必须荫补嫡长子。如果嫡长子有疾病或其他不适,则要荫补嫡长子的儿子;如果没有嫡长子,才是荫补庶出的儿子;如果官员没有儿子,还可以荫补亲侄子。这样就极大的限制了因荫补而产生官员的数量。

古代的荫补特权,除了贵族官员子弟可享受之外,很多为国捐躯的将士家庭,也同样享受着这种优待的政策。尤其是清代,作为以战功立国,并入主中原的少数民族政权,清代的统治者非常照顾功臣的后人。

参考文献